[2025.09]

星と呼吸するまち – 阿蘇里(ASORI)

■CONCEPT STORY

見て、聴いて、感じる。生きているまち。

はじまりは、ひとつの問いから。

「持続可能って、どこか遠い話じゃない?」

そう思っていた私たちは、

阿蘇の風に吹かれ、星空を見上げ、

このまちと出会いました。

このまちは、地球と呼吸している。

ここでは、太陽が電気と熱を生み、

大地の奥からは地中熱が上がり、

風が建物を自然に冷やす。

建築は自然を妨げるものではなく、

**共に生きる「からだ」**として設計されています。

ひとも、呼吸する。

ビジターセンターでは、

環境技術を「見る・触れる・感じる」ことができます。

空気の流れ、エネルギーの動き、

このまちの心拍を感じるような体験。

それは、子どもも大人も

「未来の暮らし」に希望を持つ瞬間です。

食卓から、つながる。

地域の人が迎えてくれる「阿蘇里キッチン」。

地元の野菜、ミルク、たまご。

それらを再エネで調理し、みんなで囲む食卓は、

ただの食事ではなく、小さな物語の共有。

旅人も、地元の人も、そこでは**みな等しく“暮らしの仲間”**です。

アートは、風とともにひらめく。

このまちのアートは飾られるものではなく、

環境そのものが作品になるインスタレーション。

風が音を奏で、光が草原を照らし、

昼と夜とで姿を変えるアートがまちに点在しています。

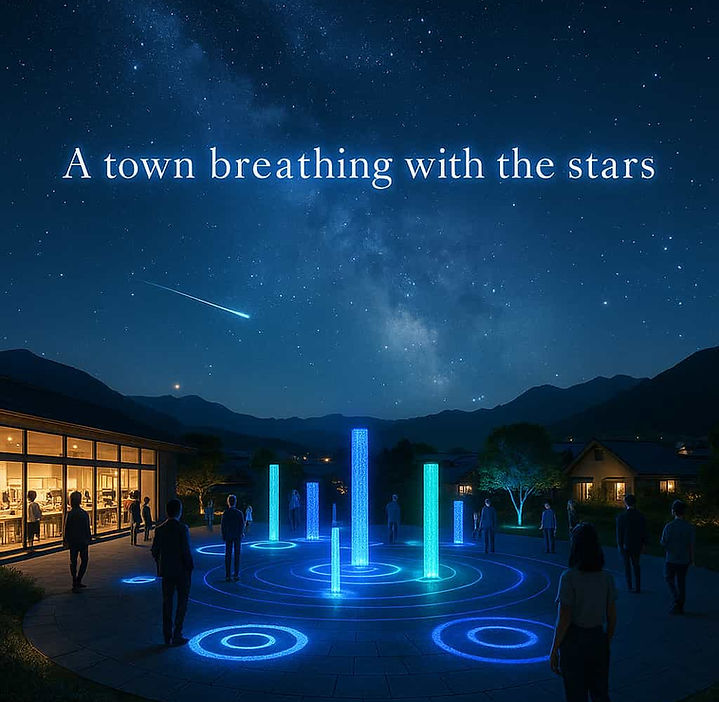

夜になると、まちは星と呼吸をはじめる。

「星と呼吸するまち」ナイトアートショー。

竹灯籠、足元の光、AR星座ガイド、

音と光と自然が重なり合う時間。

人工的でない、でも圧倒的な感動。

テクノロジーが自然を引き立てる、そんな体験が待っています。

商品に宿る「しるし」

このまちで生まれる商品たちは、

すべて「暮らしのしるし」です。

星の下で搾られたミルク、

風が通るキッチンで焼いたパン、

土からつくった器。

それぞれに物語とエネルギーの履歴が刻まれています。

このまちは、ひとつの“作品”です。

建築・技術・食・アート・人

それぞれが、単体ではなく、交響曲のように重なり合う。

訪れる人の心に、風景と物語の記憶を残す場所。

「ここで暮らしてみたい」「また戻ってきたい」

そう思わせる力を持った、

世界に一つの、息づくまち。

IMAGE SONG

星��と呼吸するまち ASORI

風の通る坂道で 君と歩いた帰り道

草の匂い、灯る窓 誰かの暮らしのぬくもり

聞こえる このまちの音

やさしく 胸にしみこんでくる

星と呼吸するまちで 同じ空を見上げて

ひとりじゃないって思えた あの日の記憶

エネルギーも 光も 人の手でつないで

未来(あす)へとつづく この道を 歩いてく

湧き水に映る雲 季節を連れてくるように

揺れるハーブ 遠い歌 やさしい声が包む

静かに 夜がやってくる

このまちが 星に変わる

風と呼吸するまちで 誰かの夢が灯る

ちいさな灯りひとつが 誰かを照らす

パッシブな建物が 鼓動を感じさせる

暮らしの中の 科学(ちから)たちが 手をつなぐ

君の声と 夜風が

同じテンポで 響いてく

それは 星と呼吸の

リズムを知った このまちの魔法

星と呼吸するまちで 君とまた出会えたら

「ただいま」って言えるような 未来を描こう

光の道 風の声 全部が混ざり合って

生きてるって思える場所を ここに

ここに つくっていく

■Architectural Concept

「まち全体を、ひとつの環境装置として設計する」

『星と呼吸するまち – ASORI』では、建築単体ではなく、自然・技術・人の営みが呼応し合う“まち全体”をひとつの建築のように設計しています。

阿蘇の風、光、地熱、星空。

この地が持つ豊かな環境ポテンシャルを最大限に引き出すため、建物の配置や形状、開口部、素材、断熱性に至るまで、すべてが“呼吸”するようにデザインされています。

建築は、自然に抗う壁ではなく、自然と共鳴するフィルターです。

それは、風を導き、光をたたえ、熱を調整し、人と星をつなぐ“装置”としての役割を持ちます。

また、各施設をつなぐ屋外空間もまた、ひとつの「空間装置」。

阿蘇の四季や夜空の変化と調和し、**訪れる人の感覚そのものを刺激する“体験の場”として機能します。

■1|全体コンセプト(建築的視点)

・テーマ:「自然と呼吸し、星と共鳴するまち」

・キーワード:パッシブ技術/再生可能エネルギー/体感型環境学習/地域循環型まちづくり

・空間構成:多様な施設を、ランドスケープと呼吸するように連続させる有機的配置

・設計思想:建築単体ではなく、まち全体をひとつの環境装置としてデザイン

■2|建築構成・プログラム

空間・施設名目的・機能概要

・ ビジターセンター:見学者の導入拠点。環境技術の展示、インフォメーション、受付、星空ガイドラウンジ等

・ コージェネレーション棟:再エネ機器(燃料電池・ガスエンジン等)の実物展示+機械室。見学通路と映像演

出あり

・ 公共ダイニングキッチン:地元住民による農産物調理・食体験の交流拠点。地域と来訪者をつなぐ空間

・ アート広場:環境・星・音・光のインスタレーションを展開。ナイトアートショーや季節イベントにも対応

・展示ギャラリー:地元の環境アート・技術展示。阿蘇の風土と未来技術の融合を可視化する学習ゾーン

・ 農産品加工・販売所:ASORIブランドの商品化・販売拠点。EC・リアル連動の体験型マーケット

■3|パッシブ技術と建築手法

技術・手法内容概要

・ パッシブソーラー設計南面開口による日射取得、蓄熱床、昼夜の温度差活用

・地中熱/放射冷暖房地中熱ヒートポンプ+床・壁輻射パネルによる空調

・ 通風シミュレーション/庇設計CFDで風道を最適化。阿蘇の風向・季節風を建築に取り込む

・光ダクト・トップライト昼光利用による照明負荷低減。夜間は星空観察に切替

・高断熱・高気密仕様地域区分Ⅲ対応。HEAT20 G2レベル目標

■4|先進設備・エネルギーシステム

システム構成備考

・コージェネレーション:ガスエンジン・燃料電池併用(熱電比の高い熱利用も重視)

・太陽光発電+蓄電池直流電力→インバータ変換。夜間照明アートやEV用電源に活用

・ BEMS(ビルエネルギーマネジメント):建物単体ではなく、まち単位のエネルギー制御を想定。クラウド連携

・ DDC+VAV変風量制御:ビジターセンター、ギャラリー等は時間・人数に応じた負荷追従制御

・床吹き出し空調+居住域制御:滞在者中心に空調効率を最大化。快適域のADPI向上を実現

・災害対応(BCP):構成地元住民の避難・滞在を前提とした発電・貯水・空調自立システム構築

■5|設計思想としての“見せる設備”

-

全体に「技術を隠さず、魅せる建築に」をコンセプトに、空調・エネルギー・構造・排水などをガラス越しやグラフィックで見せる。

-

天井裏や床下の空調ダクト・冷媒配管もカラーリングとパネル表示で体感可能。

■6|景観・照明計画

-

アートと融合した照明演出(ナイトアートショー用)

-

星空を損なわない低照度・配光制御型LEDを使用(天体観察に配慮)

-

ランドスケープとの連携:緩やかな起伏で建築を埋め込み、阿蘇の地形と連続させる

■7|運営・活用構想(ソフト連動)

-

地元高校や専門学校との技術体験・インターン連携

-

ショップ・ダイニングの売上は地域住民とのシェア型運営

-

環境技術ツーリズムや視察プログラムの受け入れ設計